前回

2017.3.29

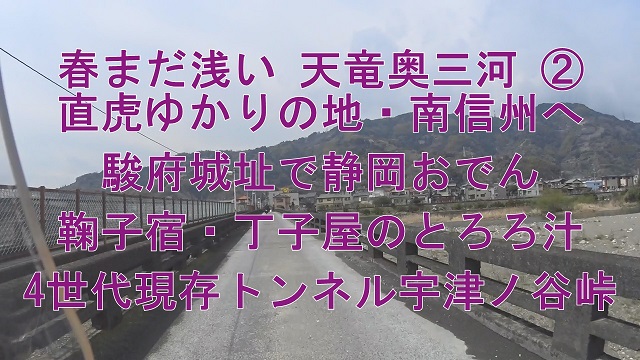

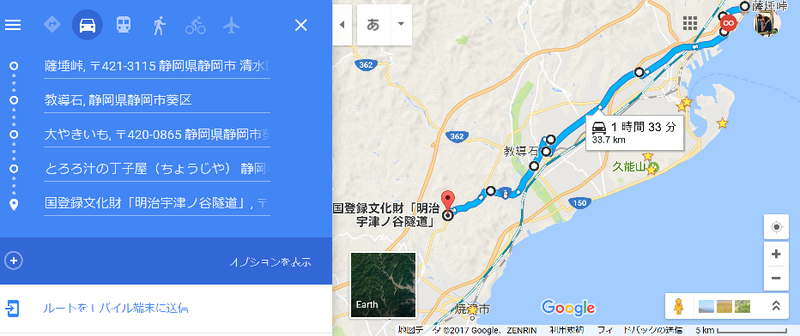

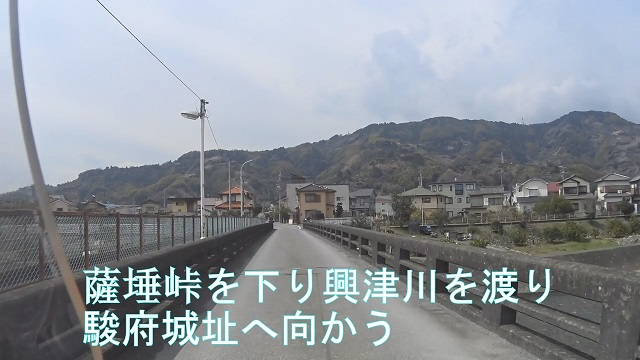

前回、薩埵峠で食べた 甘いポンカンは、春の味だったね

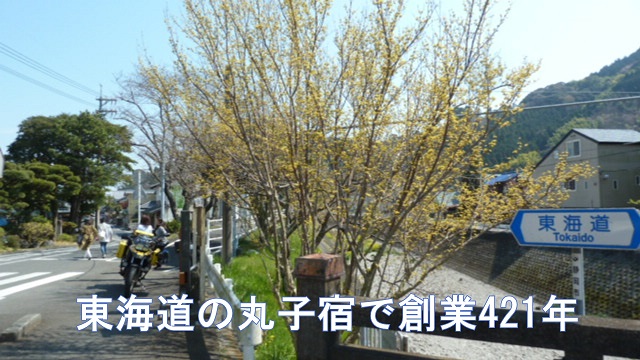

今回は、「大やきいも」の絶品「静岡おでん」や

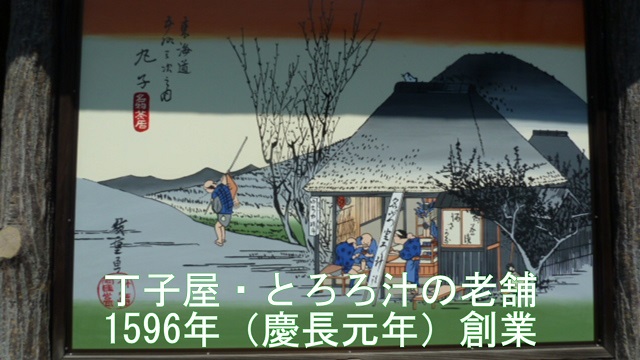

鞠子宿「丁子屋」で名物「とろろ汁」421年の旨味

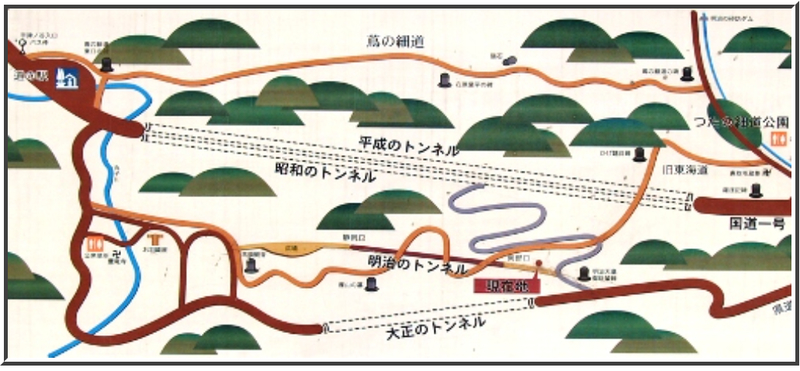

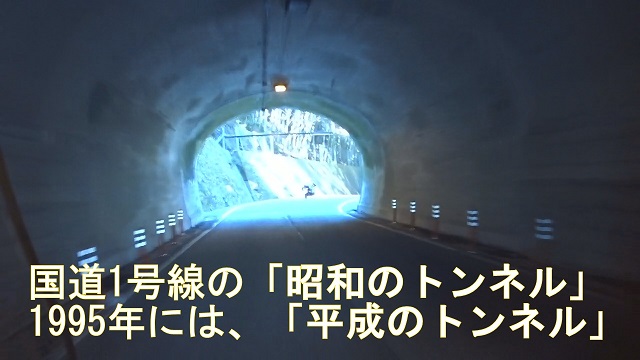

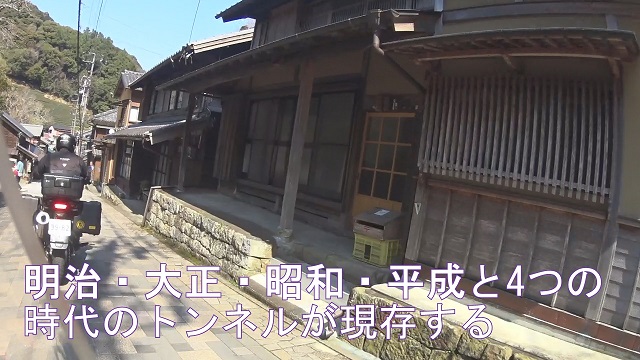

明治・大正・昭和・平成と揃踏み隧道・・

動画編

タイムライン

12:00

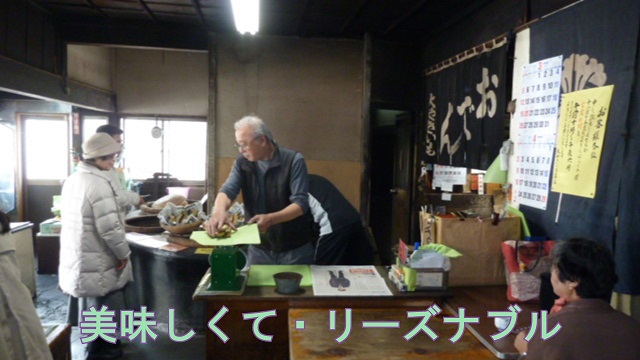

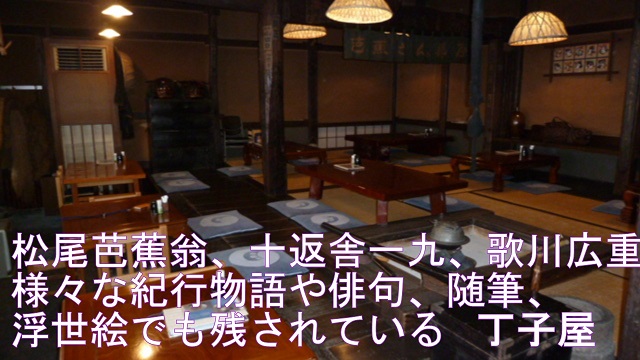

昭和中期の面影を色濃く残す、木のぬくもりが広がるレトロな店内

牛すじだけ100円、あとは全て60円

20年以上つぎたしている自慢の黒つゆ

昔ながらの変わらない味と風景が、どこか懐かしいね

看板商品の「焼いも」と「大学いも」・家庭の味の「おにぎり」

夏の人気は「かき氷」が、これまた絶品の自家製の密をかけて是非にと

今回は、チョロットお堀端を走って・・思いを馳せる

12:50

十返舎一九 像

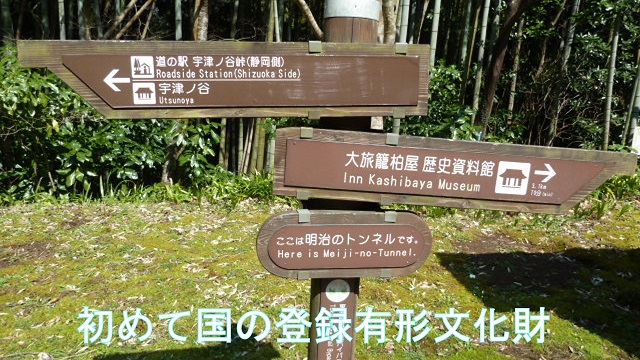

「明治のトンネル」が開通する前に使われた、

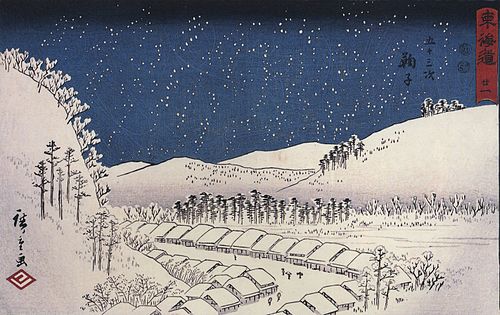

江戸時代の旧東海道も、残されています

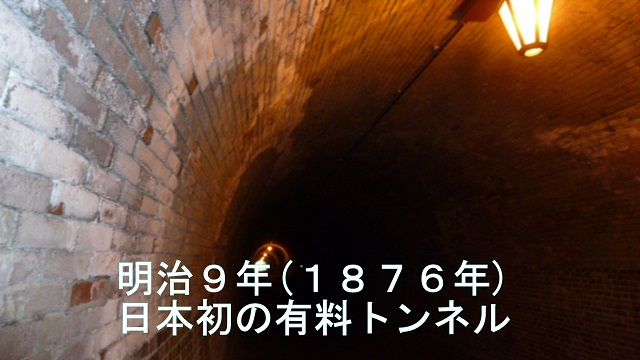

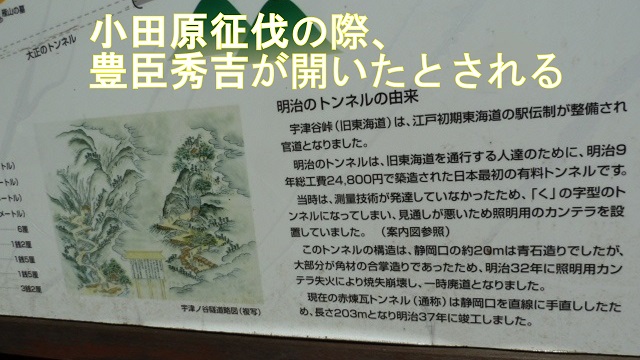

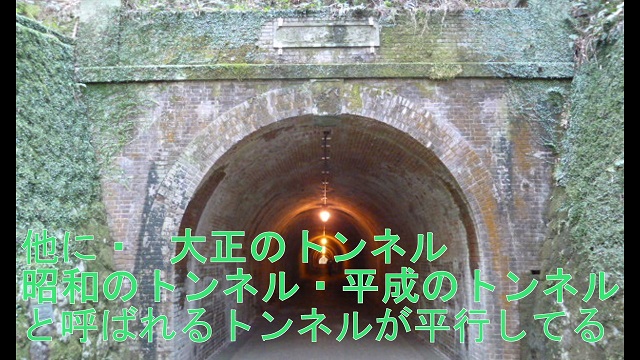

明治のトンネル

・昼なお暗い山道を歩くのは、ずいぶんと心細いことだったのでしょうね

民間主導のトンネル事業自体、とても珍しいものでした

通行料は、当初、大人が2厘でしたが、後に値上がりして6厘となり、

通行料は、当初、大人が2厘でしたが、後に値上がりして6厘となり、

大荷車が3銭2厘、荷馬が1銭2厘、人力車や籠が1銭5厘

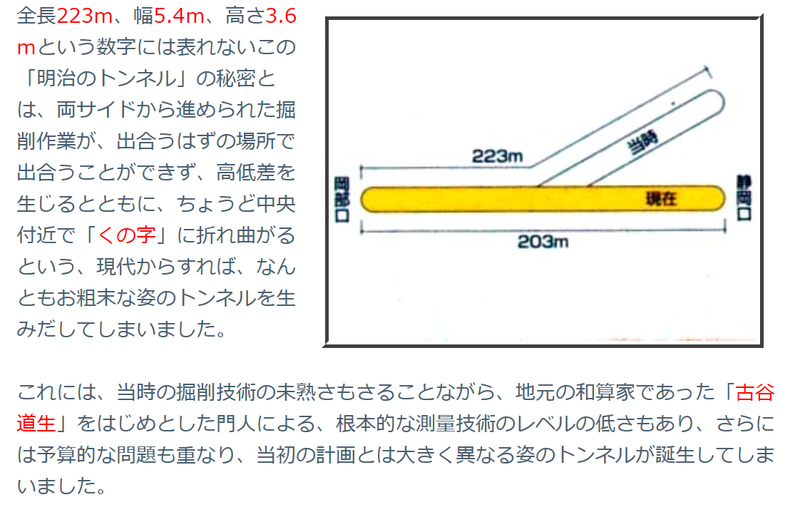

くの字に曲がったトンネル・・・

危険を伴う複雑な形をしたトンネルだったため、トンネル入口には、太陽光を採り入れるための反射鏡が設置され、内部には50ものカンテラが吊るされていましたが、

それでもただでさえ暗いトンネル内部において、入口から出口が全く見えないこの

くの字トンネルは、中央付近に行くと、顔を伺うことすら出来なかったという

記述が、明治天皇の御幸に同行した記者により残されています

岡部側は、比較的地盤が良かったため、トンネル内を角材で覆うという、

「木角合掌造り」という工法だったが、

この闇を照らしていたカンテラが原因となって火災が発生

1904年に修復 くの字から一直線に

1904年に修復 くの字から一直線に

内壁も耐火性のある赤レンガで覆いつくされた、美しいトンネルへと変貌

静岡側から20m近くまでは、地盤が悪く崩落の危険性が高かったため、「青石造り」という石組みの工法だったが、現在は、色合い豊かな赤レンガの重みのある内壁と、トンネル内を照らすやさしい灯りによって照らし出されている

時代の変遷の中、1889年4月に、静岡~浜松間に「鉄道」が開通すると、

主役の座を追われ、やがて利用者も減っていったんだね

時代時代のトンネルの歴史を知ることが出来るとともに、

日本の道路交通の発展も大いに興味深いね

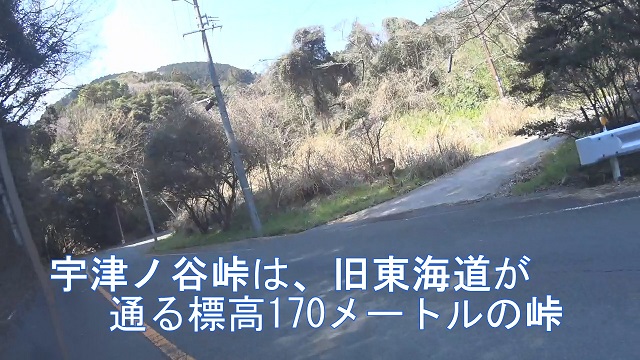

丸子宿と岡部宿の間に存在する宇津ノ谷峠

中間地点「間の宿」と称する旅人の休憩施設

宇津ノ谷の「十団子」という名の団子が名物

通りに面して並ぶ家並みの軒先には、今も屋号が下げられています

宇津ノ谷の集落は、今も変わらない姿でひっそりと佇んでいます

腹ごなしにもとても好いルートだったね