前回

2017.3.29

向かなかったために

山越えのし易い馬による輸送に依存せざるを得なかった

飯田藩の城下町である飯田宿が中馬の主たる根拠地だった

動画編

タイムライン

宿場町ごとに馬を替えなければならずかつ駄賃や問屋場口銭を徴収された

「宿継ぎ」ことから不便であった

江戸時代初期頃より沿道の農民が自己の物品を城下町などに運ぶ

手馬(てうま)と呼ばれることが行われていたが、

次第に専業化して顧客の依頼を受けて顧客の元から相手先の宿場町まで

荷物を運ぶようになり

中馬は宿場町で馬を替える必要がない「付通し」あるいは「通し馬」と

呼ばれるの仕組で行われていたため、

手数料を取られたり荷物の積み替えの際に荷物を破損する可能性が低く、

急激に成長していった

伝馬役を扱う宿場問屋は大きな打撃を受けただけではなく、江戸幕府の公的

輸送負担を課せられて二重の意味で苦しんでいたため中馬に激しく反発した

中馬の規制が緩やかであったそうな!

規制が行われなかった

勢力を拡大させ、明治に至ったが、

旅人も馬も一休みして喉を潤したのだろうか

中馬は普通1人で3・4頭の馬を牽引し、100貫前後の荷物を1度に運んだ

料金は原則として到着先で支払われるが、荷預の際に

荷物代金の7割を「敷金」名目で保証金として預かっていたそうな

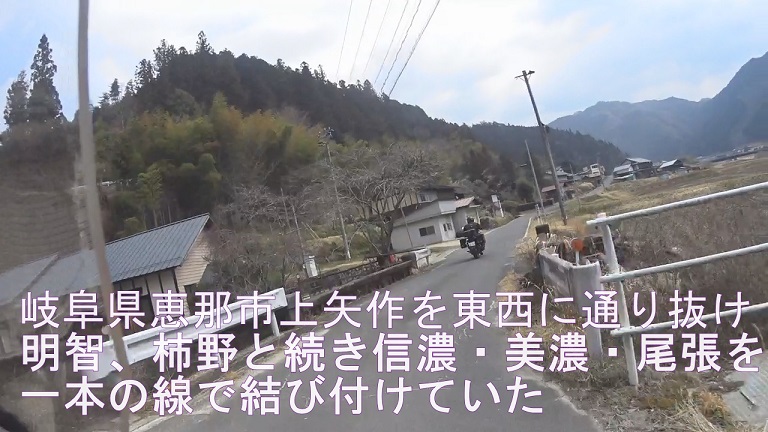

11:00 大馬渡峠ー「おおばど」と読みます

標高 620m

途中に・

明智町は大正の頃、製糸工場がたくさんございまして、

その頃の建て物も数多く残されております。

だからというわけではございませんがお陰さまで、

だからというわけではございませんがお陰さまで、

人情もまた大正の頃の素朴さを残していてくれます。

やさしさも失われていないと存じます。

やさしさも失われていないと存じます。

終着駅「明知」として開業

高原地帯を縫って南下する、全線25.1キロの路線です

これは光秀が信長を討って天下人になってからわずか13日後のことであり、その短い治世は「三日天下」とも言うね

色んなハイキングルートが在って1日楽しめそうです

こんな可愛らしい列車の旅も・・イイかも

何処かで、蕎麦でもいただきましょう

次回