前回

2016.11.2

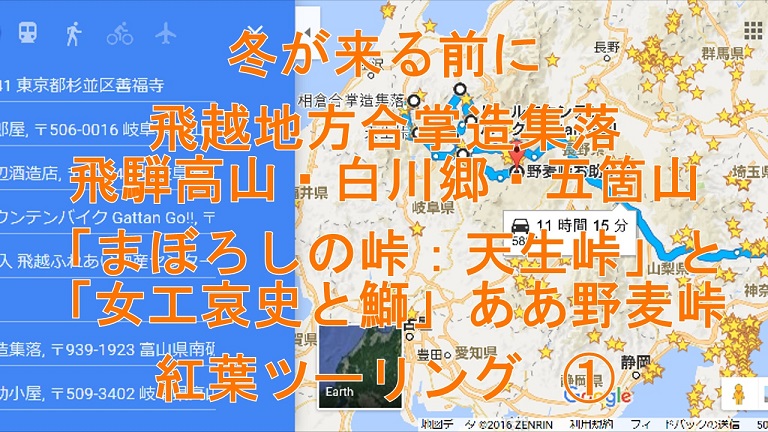

冬が来る前に

ああ野麦峠 紅葉ツーリング

・・をテーマに3泊4日の旅に出ました

其の①は、中央道:調布ICから飛騨高山市街の宿:

喜三郎屋まで、、

動画編

タイムライン

11.2 本日のルートは、単純な工程なので、

ゆっくり目に出ると・・

あちゃ---恒例の通勤渋滞だ

曇天空模様

・・しかしながら 天気予報は、的を得ていたね

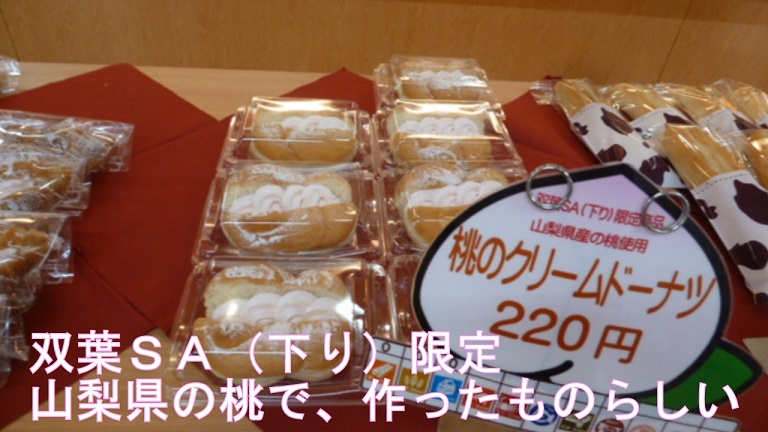

何処で休憩しようかと・・今まで入ったことのないSAへ

展望台に上ると 四方の山々が、いい眺めだ

いつもなら お決まりの「天玉そば」というところだが、

焼きたてパンのいい香りに誘われて

誰もいないテラスで、、

この景観は、定番で、いよいよ信州だね!

なんだか ポツリポツリ きたり 薄ら寒いし

電熱ジャケット&グリップヒーターが、活躍

後ろの オレンジ・ハーレーは、九州からの一人旅

しかし 何度も飛騨には、訪れていて同じルートを行くようだ 皆さん、気ままなソロなんですね

ヤッパリ同年代だね

予定では、松本城で、お昼の予定だったが、

早く着いたので、ゆっくりと野麦街道を行くことにした

今回は、同行のノンさんとは、2日後に合流して

11/5 午後 解散し小生は,帰路に ノンさんは、

郡上方面へさらに1日周遊する。

トンネルや大型車が、多くて低速ペースだが、

山間部の秋をゆっくりと感じさせてくれる

信濃側からは「ひだ道」と、飛騨側からは「ぜんこうじ道」と呼ばれる。

信濃側に川浦、大白川、橋場の4か所であった。

この4番所は、

その領分境でそれぞれの掟を通そうとした。

「入り鉄砲に出女」の政策を引き継ぎ女性の通過には

厳しかった。

トンネルの中で分岐している

飛騨の女工が野麦街道を通ったのは、年末年始と盆の2回の休暇に、親が待つ家に帰るために往復したもの

であり、その時期に限られていた。

耕地が少ないので江戸時代から明治末期まで奈川の牛稼とよばれる牛による

荷運びを業とする者がいた。が、鉄道の篠ノ井線が開通して急速に衰えた。

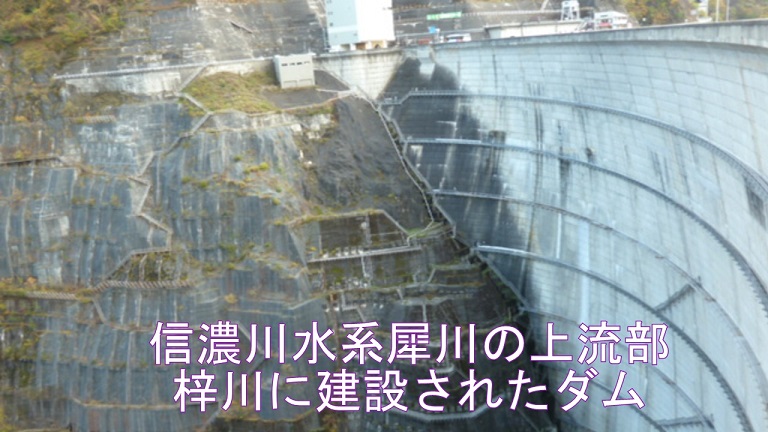

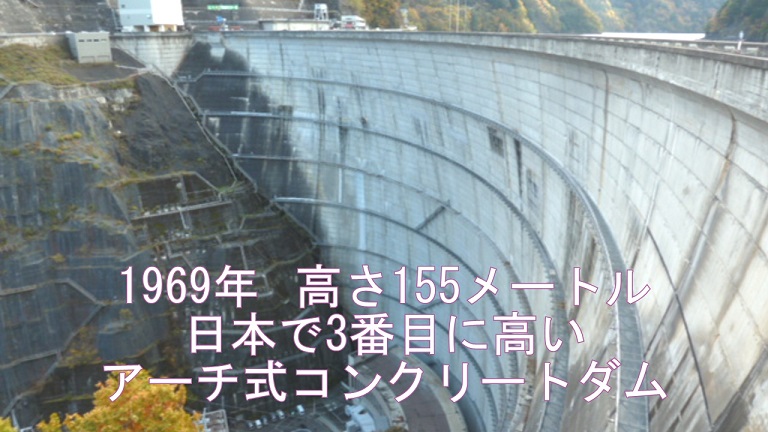

入山・角ヶ平宿は奈川渡ダム梓湖の下.村の中心は古宿のあったところらしい

縄文中・後期の荒海渡遺跡など遺跡が多い。中世には西牧郷といわれ,

西牧(滋野)氏の一族が支配し,金松寺山の東麓には西牧氏館跡がある。

中部山岳国立公園に指定されている。

〈日本の尾根〉と呼ばれる高山の集まった日本有数の山岳観光地である。

耕地が少なく,高冷地であるため農業は振るわない。

水殿(みどの)ダム・稲核(いねこき)ダムとともに完成。

これらは総称して安曇3ダム、もしくは梓川3ダムと呼ばれる。

安曇三ダム

(上から奈川渡ダム、水殿ダム、稲核ダム)

前川渡隧道と木賊隧道のごく短い間に長野R84前川渡交差点が交差しており、信号機も設置されているが、トンネルの間の交差点のため右折車線はなく、

日蓮が修行のためこの峠を越えたとき、

国道158号の長く狭隘なこの峠道に交通が集中していた。

観光ルートが誕生した

市町村面積は全国で最も広い。国際会議観光都市に指定されている。

可住面積は限られる。

先ずは、宿へ

ホォ・・ここが、あの朝市が行われている通りか

飛騨の小京都[編集]

・・でも 余り人通りが、多くないねぇ

「日本の原風景を残す街」として紹介され、日本国外からの観光客も増加している。仏ミシュランの実用旅行ガイド「ボワイヤジェ・プラティック・ジャポン」では

必見の観光地として3ツ星を獲得している。

・・あれ・・ずいぶんと寂しい感じだけど

日本海側気候で、一部地域は中央高地式気候、全域で内陸性気候(ケッペンの気候区分では湿潤大陸性気候、標高800mを超える地域は亜寒帯湿潤気候)を併せ持ち、降水量は多くなく気温の年較差が大きい。盆地であるため夏は暑く、日最高気温が30℃を超えることも多い。その反面、冬は寒さが厳しく、日最低気温が-10℃を

下回ることは珍しくない。

・・明日は、祭日なので、、、賑わうのかなぁ

1939年2月11日に観測史上最低の-25.5℃を観測しているが、従来の暖冬化に加え、高山特別地域気象観測所(桐生町)のある高山市街地において都市化(ヒートアイランド)の影響が非常に強くなっているのだ!

・・繁華街の中と思っていたけどね

冬季の降雪量も多く年間平均降雪量は473cmに達するが、しかしこれも近年の年間最深積雪は50cm~80cm

程度となる年が多い。

・・15:30 今夜の宿に到着

鍵のかかっていない玄関から・・

挨拶を何度もしても返事がない

仕方がないので、

バイクの荷物を解いて・玄関先において

更に・ジャケットやブーツなどを脱いで、

スッカリ

街歩きの服装に着替えたが、

誰も相変わらず出てこないのだ・・はて

続きます

次回