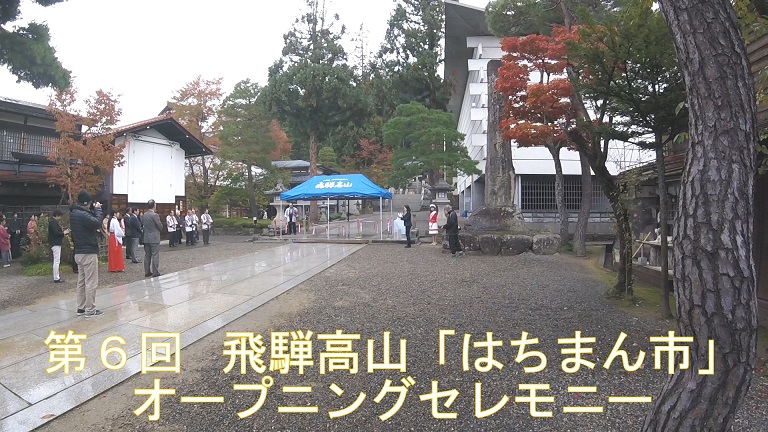

前回

2016.11.3 8:00

飛騨高山の宮川沿いの朝市を冷やかしながら

そぞろ歩いていたら 偶然に

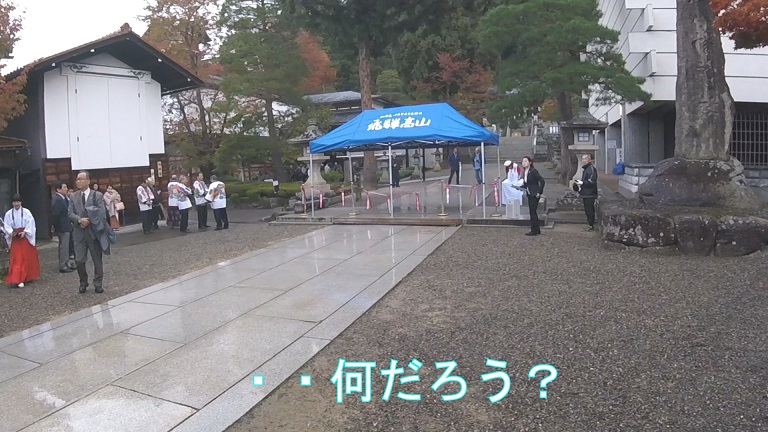

櫻山八幡宮の参道で「はちまん市」が、

開催されるセレモニーに出会ったよ

動画編

タイムライン

・・何度も味見させていただきました

ホォ・・本日やっているようだね

☝リンクです!

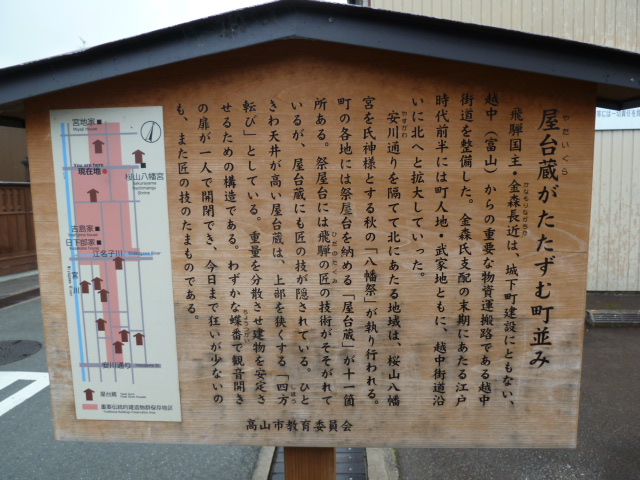

越中東街道と言われた。

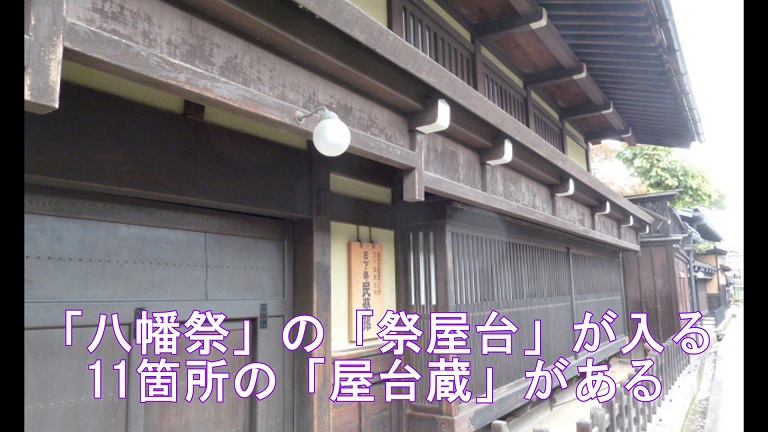

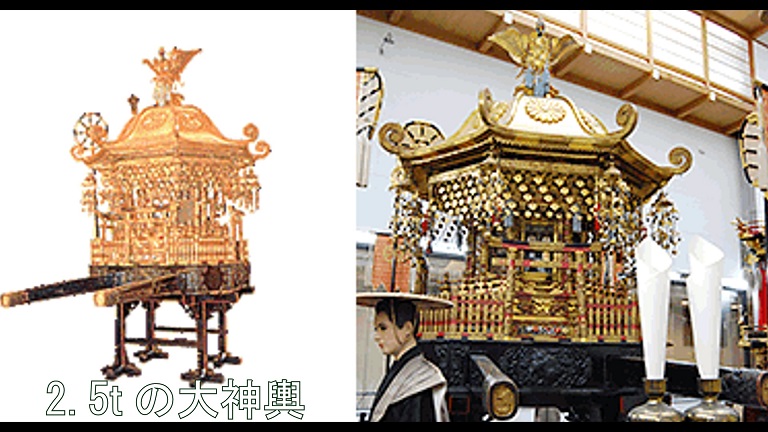

ホォ・・祭屋台が、見られそうだね

いいねぇ・・

古くから飛騨の国は、大和朝廷ヘ、税のかわりに

匠(たくみ)を毎年送り出しました。選ばれて都ヘ出た

匠たち(毎年100人~130人)は、奈良の都の宮殿や、

お寺の建築に従事してその腕をふるいました。

匠が都ヘ送られた期間はおよそ600年、延べにして

7、8万人の飛騨人が一年間都で働いたことになります。この人たちを総じて「飛騨の匠」と呼んでいます。

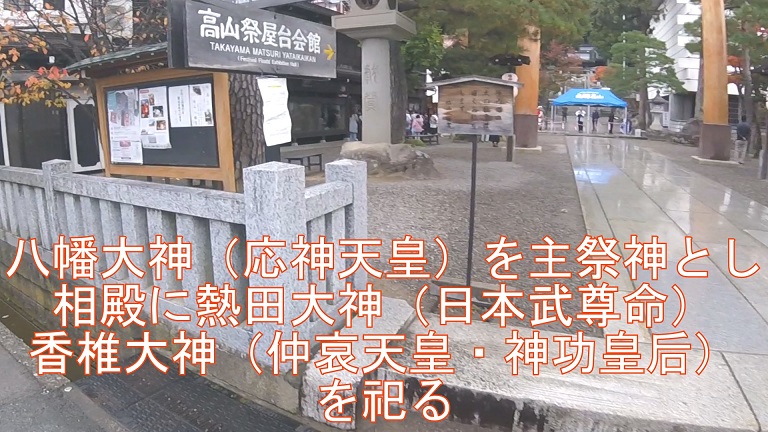

高山祭屋台会館は、

飛騨の国には、今もこの匠たちの長い伝統と、培われた技術が脈々とうけつがれていますが、中でも江戸時代

後期に、大輪の牡丹のように花開いたのが高山祭の

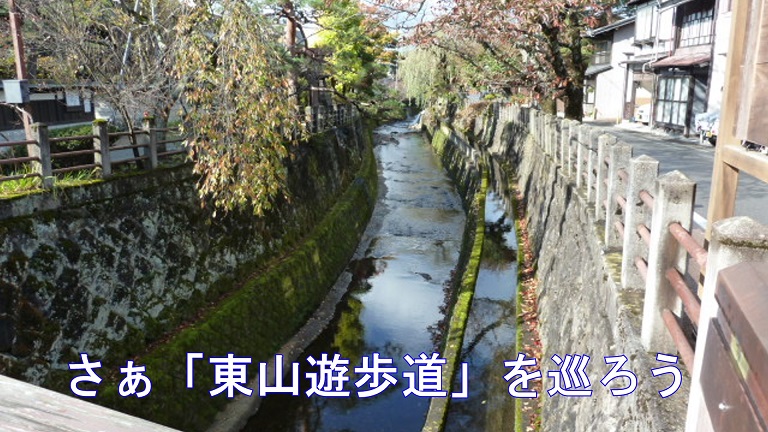

高山祭といわれるのは、春(4月14日、15日)と

秋(10月9日、10日)の年二回あるように思われがちで

すが、春と秋では、お祭を行う神社も地域も屋台も

全く違います。

他7台の屋台があります。

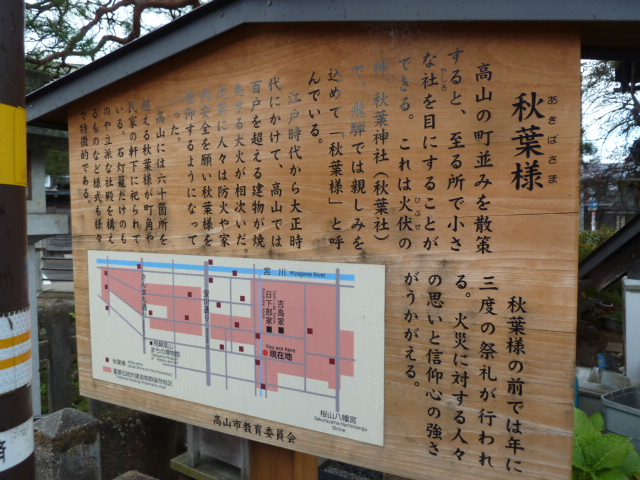

秋葉神社(あきばじんじゃ)

元和九年(1623)飛騨領主 金森重頼は八幡宮再興に併せて、高山城鎮護の神として創祀した。

火防鎮護の神として篤く崇敬。

旧高山火消組から続く『飛騨秋葉講』の本社

旧高山火消組から続く『飛騨秋葉講』の本社

次回